INTRODUÇÃO

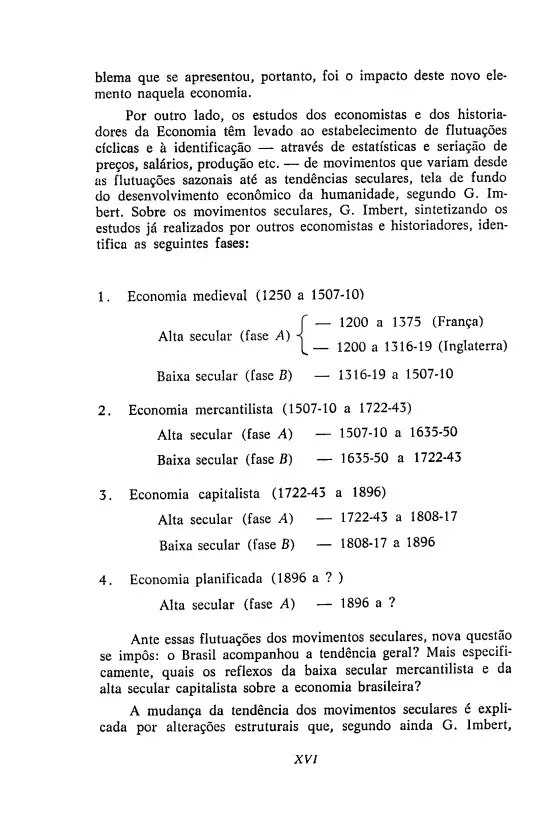

Ao darmos início ao presente trabalho não nos moveu nenhuma preocupação em buscar o ineditismo de tema, nem tampouco repudiar documentos tantas vezes manuseados. Estimulou-nos apenas a análise da conjuntura e da estrutura de um período da história brasileira. Inspiraram-nos principalmente Fernand Braudel, Frédéric Mauro, Pierre Chaunu e Vitorino Magalhães Godinho, que, pessoalmente ou através de suas obras, foram guias para nossas pesquisas. Quanto ao método, fundamentais se tornaram os trabalhos de F. Braudel, Gaston Imbert e Ernest Labrousse.

Não foi nosso interesse discutir suas teorias sobre os movimentos de longa duração e as tendências seculares. Ao aceitá-las, transformamo-las em ponto de partida para verificação do comportamento da economia luso-brasileira, num período em que o ouro foi o elemento dominante. Impulsionou-nos a curiosidade de verificar até que ponto a economia brasileira já estava comprometida com a economia mundial.

No enfoque do tema, nossa pretensão foi retomar o trabalho de F. Mauro. Balizando seu estudo sobre Portugal e o Atlântico, entre a crise do império oriental português (1570) e a crise que se esboça a partir de 1670, aquele Autor procurou configurar um exemplo de economia colonial na época moderna e contribuir assim para o conhecimento do capitalismo comercial. Em nosso trabalho, partimos justamente da crise que envolveu todo o império português nas últimas décadas do século XVII, para encontrarmos o outro parâmetro na crise de 1760-80. Entre uma e outra, o ouro brasileiro surgiu como o elemento novo e dominante, inserido na economia do Atlântico. O primeiro problema